Evolución de la anadromía y bases biológicas de la esmoltificación

Aprendiendo Acuicultura está compuesta po una serie de artículos destinada a quienes tienen una participación activa en la industria acuícola. Esta sección está organizada con el propósito de entregarle información que esperamos encuentre útil en su trabajo diario, pues cuanto más conocimiento tenga, mejor podrá optimizar las condiciones de los peces y, un mejor bienestar animal, conduce a un desempeño más productivo y sustentable. Quisiéramos recibir sus observaciones y comentarios acerca de esta serie y apreciaremos sus sugerencias para futuros temas que le gustaría ver abordados aquí. Por favor envíenos sus comentarios a contacto@salmonexpert.cl

La sección Aprendiendo Acuicultura está escrita y editada por Patricio Feest, Biólogo Marino y redactor técnico en Salmonexpert, en conjunto con destacados profesionales del área. Colaboradores: Dr. Luis Vargas y col. Universidad Austral de Chile. patricio@salmonexpert.cl

El orden Salmoniformes se remonta al Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años. Esta fecha, sin embargo, no es exacta, debido a que los caracteres por los cuales se reconoce el orden no se fosilizan con facilidad (Nelson, 2006). Los caracteres taxonómicos típicos de los salmoniformes son la presencia de una aleta adiposa, vejiga natatoria fisóstoma y aletas con rayos. Según Wilson y Li (1999), el ejemplar más antiguo conocido del genero salmoninae vivió en el Eoceno, aproximadamente hace 50 millones de años. Éste fue Eosalmo driftwoodensis, un pequeño pez similar al tímalo de hoy (Thymallus thymallus) (Fig. 1). Estos peces vivían en los lagos al noroeste de América del Norte (actualmente, Columbia Británica). Otros hallazgos fósiles de salmónidos datan del Mioceno, entre 24 y 5 millones de años (Nelson, 2006). La división de los tres géneros más conocidos de la subfamilia Salmoninae (Salmo, Salvelinus, y Oncorhynchus), probablemente ocurrió hace 20 millones de años (Groot, 1996). Behnke (1992) sugirió que la divergencia entre el ancestro del grupo Salmo (océano Atlántico) y Oncorhynchus (Océano Pacífico) puedo haber ocurrido hace 15 millones de años, aproximadamente.

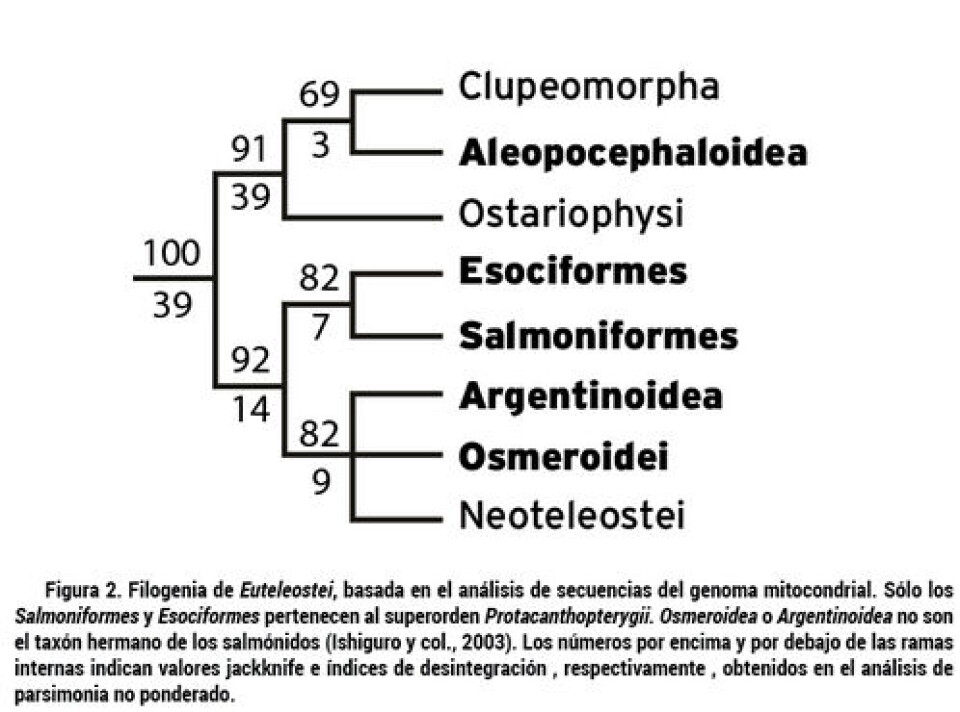

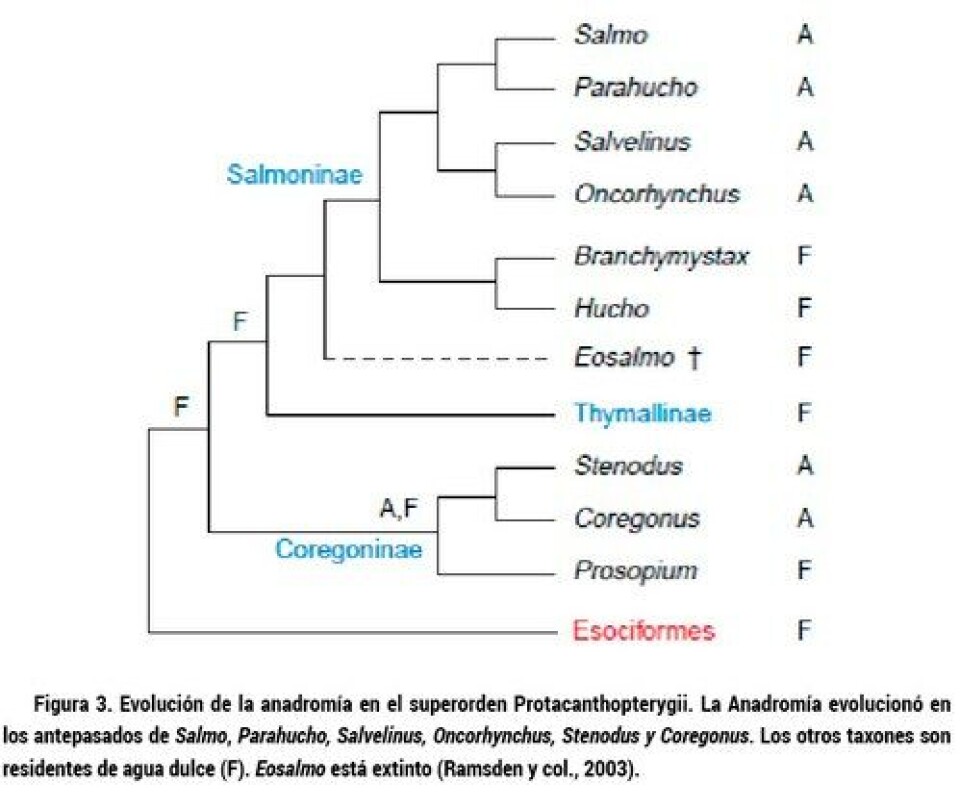

¿Cuál fue el hábitat original de los salmónidos? Esto ha sido discutido por casi dos siglos: ¿son de agua dulce o salada? La razón de esta discusión se debe a que los peces marinos son, generalmente, incapaces de vivir en agua dulce y los de agua dulce no pueden hacer una transición a un hábitat marino, y, sin embargo, el salmón, truchas y otras especies lo hacen. Un punto de vista, es que los salmónidos tienen una ascendencia marina (Thorpe, 1982; 1988). Thorpe (1982) sostuvo que los salmónidos son peces primitivos, y que la vida de agua dulce fue posible gracias a adaptaciones específicas de un organismo marino. Por ejemplo, Thorpe (1988) propuso que el ancestro de los salmónidos pudo haber sido un pez pelágico, similares a los representantes de la familia Argentinidae (por ejemplo, pejerrey), que entró en el agua dulce para desovar y obtuvo una mejor protección de sus crías. Una opinión distinta fue presentada por McDowall (1993). Este investigador sugirió que los primeros salmónidos fueron anádromos. Según McDowall, la familia de los salmónidos tiene una ascendencia común con la familia Osmeridae, que es un grupo hermano de las familias Retropinnidae y Galaxidae, otras familias diádromas. Las especies de estas familias se mueven entre el agua dulce y salada, lo que indica que el hábito migratorio es un carácter ancestral. A su vez, Tchernavin (1939) sostuvo que las formas de agua dulce son más primitivas que las formas migratorias marinas. Estableció su punto de vista en observaciones donde la distribución de los salmónidos se asemeja a muchas plantas y animales que habitan en agua dulce. Además, argumentó que los salmónidos exhiben migraciones precisas (homing) y gastan gran cantidad de energía para reproducirse en agua dulce. Otro argumento fue que los salmónidos anádromos jóvenes (parr) en agua dulce son muy similares a las formas adultas de agua dulce. La hipótesis de Tchernavin fue apoyada por algunos fisiólogos, tales como Hoar (1976), el cual añadió que la información detallada sobre la distribución geográfica, la morfología, bioquímica, fisiología y el comportamiento, apuntan en la misma dirección. Además, agregó que la estructura del glomérulo renal en salmónidos indicaría un origen de agua dulce. Por ejemplo, el glomérulo tiene un largo segmento del túbulo distal como en peces de agua dulce. Esto se pierde en los peces marinos (Tanaka, 1985). El túbulo distal contrarresta la acumulación de agua y la pérdida de iones monovalentes (Na+, K+, Cl-) en agua dulce (Holz y Raidal, 2005). Los peces marinos sólo han mantenido el segmento del túbulo proximal de los peces de agua dulce. Este segmento es responsable de la secreción de iones divalentes (Mg++, Ca++). El riñón de peces marinos conserva el agua y la energía, respecto de los peces de agua dulce. Ishiguro y col. (2003) analizaron el ADN mitocondrial de 34 especies de euteleósteos. Su análisis demostró que son los Esociformes, y no los Osmeroideos, el grupo hermano más cercano al orden Salmoniformes (Fig. 2). Según Ramsden y col. (2003), esto apoya la propuesta de que los Salmoniformes tienen su origen en agua dulce. También argumentaron que los salmónidos anádromos tienen endoparásitos mayoritariamente de agua dulce y no marinos, y que la anadromía probablemente evolucionó en el ancestro de Salmo, Parahucho, Salvelinus y Oncorhynchus, así como la de Stenodus y Coregonus (Fig. 3). El origen en agua dulce de los salmónidos también fue apoyado por Limburgo y Elfman (2010), que basó su opinión sobre la proporción de zinc:calcio en los otolitos de especies del orden Salmoniformes y sus grupos hermanos.

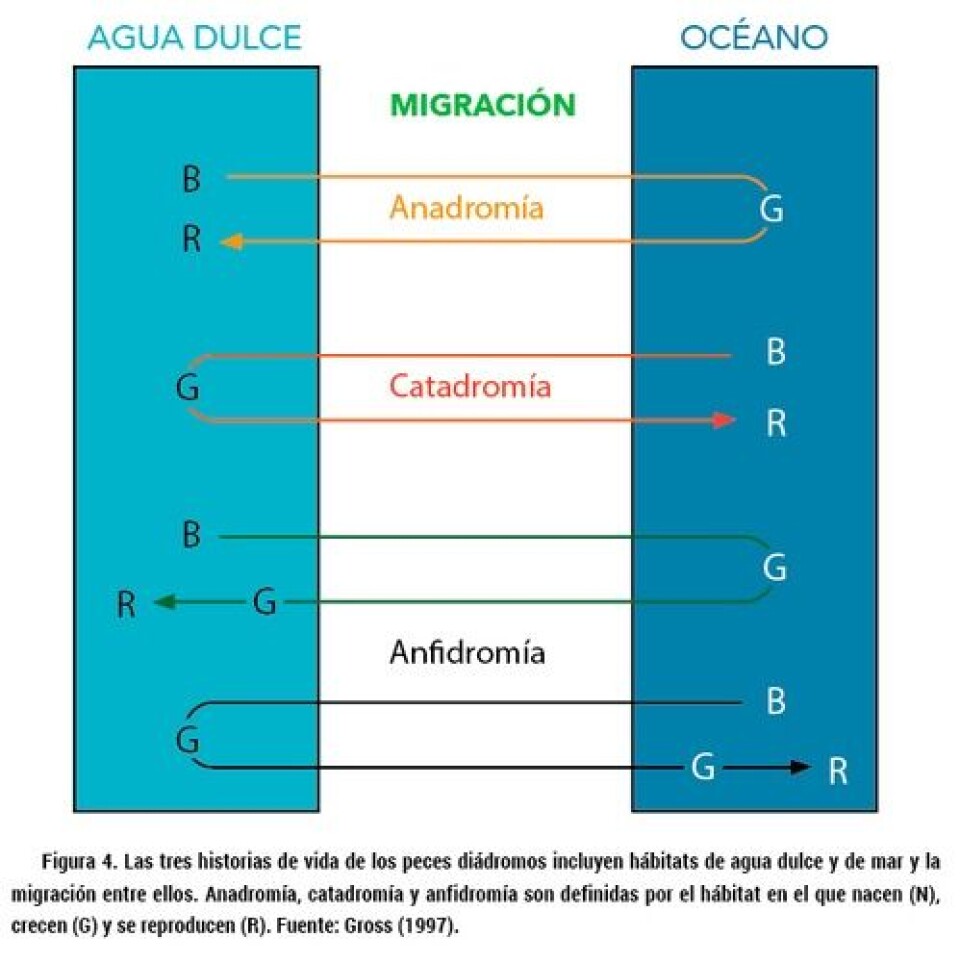

En una perspectiva más amplia, todos los teleósteos probablemente tenían un origen de agua dulce. Según Fyhn y col. (1999), los teleósteos colonizaron los océanos por medio de excursiones marítimas para alimentarse y regresaban al agua dulce para reproducirse. Los teleósteos dependían del agua dulce hasta que se desarrolló un mecanismo para aumentar el contenido de agua en el vitelo de los huevos. Esta hidratación del ovocito parece ser una característica clave en la evolución de adaptación a la vida marina, un evento que posiblemente ocurrió hace unos 55 millones de años (Kristoffersen y Finn, 2008). Así, el salmónido más antiguo conocido, Eosalmo driftwoodensis, pudo haber estado presente al mismo tiempo en se produjo la radiación de los teleósteos en el agua de mar. Antes de eso, todos los teleósteos se reproducían en agua dulce, pero muchos pueden haber manifestado historias de vida anádromas como McDowall (2001) argumentó, y como muchos peces, como el salmón y trucha, todavía lo hacen. A partir de la década de 1970, algunos autores especularon que el evento de duplicación del genoma de salmónidos pudo haber proporcionado el material genético necesario para la evolución del comportamiento migratorio (Norman y col., 2012). La hipótesis sugiere que los genes duplicados (resultantes de la duplicación del genoma completo) podrían proporcionar flexibilidad para la optimización diferencial, con lo cual los salmónidos desarrollaron una historia de vida multimodal. La evidencia reciente sugiere que las copias de los isotipos FXYD (Tipsmark, 2008), loci ATP1a1b (Norman y col., 2011) y otros genes implicados en osmorregulación (Norman y col., 2012) pueden haber adquirido nuevas funciones en los eventos de duplicación, y permitieron una mayor tolerancia a la salinidad. Un análisis exhaustivo de los transcriptomas de salmón y lucio (Esox lucius) ha revelado una relajación asimétrica de la selección de genes de salmónidos parálogos, permitiendo que los individuos parálogos evolucionaran a un ritmo más rápido (Leong y col., 2010). Muchos genes parálogos se perdieron, pero aquellos que se mantuvieron comenzaron a divergir (Leong y col., 2010). Esta divergencia pudo haber sido un factor crucial que gobierna una compleja conducta migratoria y el consiguiente acceso a nichos marinos con más recursos y más espacio. Recientemente, se ha determinado que la duplicación del genoma en salmónidos precedió a la evolución de anadromía por 55-50 millones de años (Alexandrou y col., 2013) Actualmente, se han descrito tres tipos de patrones conductuales de migración diádromas en peces, según el ecosistema o ecosistemas donde se mueven en su vida (Lucas y col., 2001): oceanodromía (las migraciones ocurren exclusivamente en el mar), potamodromía (suceden sólo en agua dulce) y diadromía (se llevan a cabo en agua dulce y salada). Dentro de los peces diádromos se incluyen diferentes categorías, según la fase vital en la que muestra respuesta a los cambios de salinidad y la dirección de la migración. Los anádromos (salmónidos y otros), son aquellos que migran al mar para completar su desarrollo y retornan al río para reproducirse. Los catádromos (anguilas), realizan la migración contraria, tras desarrollarse en agua dulce retornan al mar para reproducirse. Algunos autores (McDowall, 1997) incluyen una tercera categoría de diádromos. Son los denominados anfídromos, que tras nacer en agua dulce, migran como larvas al mar justo tras la eclosión del huevo, en donde se alimentan inicialmente creciendo en agua salada, luego migran como pequeñas post-larvas del mar al agua dulce, donde ya como juveniles completan su alimentación y maduración sexual. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de los otros diádromos, el ecosistema fluvial es al tiempo el de alimentación principal y también el de reproducción.

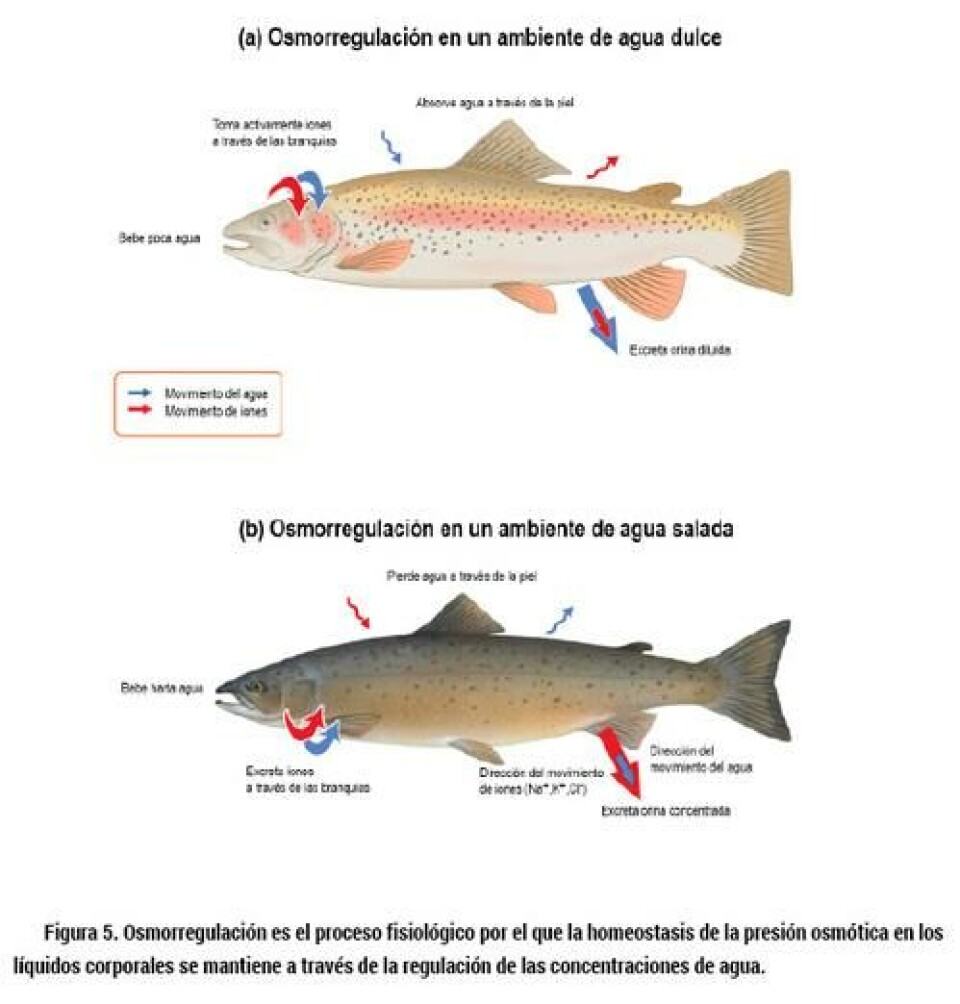

Los principios de la teoría evolucionista subyacen en la fisiología, y son la razón por la cual las características estructural y funcional de un organismo, frecuentemente, parecen estar especialmente diseñadas para aumentar la oportunidad de éxito en un hábitat particular. Estas características son llamadas adaptaciones ambientales (Hill, 1976). El organismo se caracteriza y distingue del medio por su capacidad de autoorganización, la cual es realizada por medio de la homeostasis, donde el control homeostático representa una ventaja adaptativa. Dentro de este marco, la adaptación ocurre de forma extremadamente lenta en una especie, a través de miles de generaciones, y depende de la adquisición de información genética que codifique para un nuevo y adaptado fenotipo (Randall y col., 1998). La adaptación fisiológica se refiere a un ajuste funcional, el cual favorece la actividad biológica normal en un ambiente alterado o estresado (Hochachka y col., 1973). Hay numerosos casos de adaptaciones fisiológicas que ocurren dentro del tiempo de vida de un individuo y que, normalmente, requiere de horas o de meses para ser completado, estos procesos son denominados como ambientación o aclimatización cuando se trata de un cambio fisiológico, bioquímico o anatómico de un organismo expuesto a una nueva condición ambiental, la cual es causada por una alteración en su entorno natural. La osmorregulación es el proceso fisiológico por el que la homeostasis de la presión osmótica en los líquidos corporales se mantiene a través de la regulación de las concentraciones de agua y solutos. La capacidad de osmoregular en ambientes que imponen diversas condiciones ionoregulatorias ha desempeñado un papel integral en la dispersión, la diversificación y la evolución de los salmónidos. El desarrollo de mecanismos osmoregulatorios ha facilitado la colonización de ambientes muy dispares, tales como el agua dulce y agua de mar (Bentley, 2002). Mientras que algunas especies están restringidas a ambientes particulares, los cambios en la fisiología osmoregulatoria permiten a otras especies migrar entre ambientes.

La capacidad de las especies salmónidas de vivir en ambientes de agua dulce o de agua de mar, en donde una de las mayores diferencias es la cantidad de solutos, requiere de capacidades fisiológicas diametralmente diferentes, ya que en agua dulce debe ser capaz de impedir que el agua ingrese a las células, y en mar debe ser capaz de impedir que el agua salga de las células (Fig.5). Para que estos procesos se lleven a cabo y de esta forma se pueda mantener la homeostasis en ambientes con diferente osmolaridad, se requiere de un alto grado de especificación celular. Esto se traduce, finalmente, en un proceso de modificación a nivel celular (cambios fisiológicos), acompañado además de cambios morfológicos y de comportamiento del pez. A este conjunto de procesos, caracterizados como una metamorfosis, se conoce como esmoltificación. En condiciones de cultivo, el ciclo productivo del salmón también se divide en etapa de agua dulce y etapa de agua de mar, debido a las necesidades ambientales que tienen las especies, en atención a su ciclo biológico natural. De esta forma, la esmoltificación es igualmente importante, siendo clave para el desarrollo del ciclo productivo. La etapa en mar debe producirse con ejemplares que hayan tenido un exitoso proceso de esmoltificación, de tal modo que puedan soportar la hiperosmolaridad del medio ambiente marino.